Fundación para la Historia de España

Fundación para la investigación y la difusión de la historia y la cultura españolas en la Argentina

"También la lluvia": Historia, memoria y reflexión. Entre la colonización pasada y la resistencia actual

Artículo realizado por Julieta Batakis.

El arte como herramienta de reflexión

Siguiendo la temática que abordamos este año en el ciclo ¡Una historia de película!, el film elegido para esta ocasión es “También la lluvia” de la directora madrileña Icíar Bollaín. Dicha obra plasma su argumento a través de un paralelismo temporal entre la conquista de América y la actualidad, interconectando constantemente. Las posibilidades de estudio que nos brinda esta pieza cinematográfica son múltiples y diversas. Intentaremos en el presente artículo, acercarnos a un análisis histórico y cinematográfico que permita abrirnos puertas para vincular formas innovadoras de ver el proceso de la conquista de América.

En los tiempos que corren, es válido cuestionarnos qué rol cumple el arte —en todas sus formas posibles— en nuestra búsqueda por el sentido y entendimiento del mundo que habitamos. El presente ideológico en esta contemporaneidad occidental invita constantemente a posicionarse y pertenecer a bandos extremadamente polarizados, en donde pareciera que la búsqueda de reflexiones que superen dicha separación señalada fuera atípica. ¿Qué lugar hay para la contradicción, el cuestionamiento personal, la escucha al que piensa distinto a mí? En esa línea de pensamiento el arte es una herramienta fundamental para ensanchar la mirada y abrir nuevas líneas de pensamiento. Este film nos invita a eso: a abrir la mente, conmovernos, replantearnos posturas e ideologías, pero, sobre todo, a entender que para analizar un proceso histórico, debemos tener una actitud plural y receptiva.

¿También la lluvia? ó ¡También la lluvia!

Nos parece fundamental comenzar nuestro recorrido desde -valga la redundancia- el principio. ¿Cuál es el primer acercamiento que tenemos cuando aparece la intención de visualizar una película? El título “También la lluvia” expresa un sentimiento de resignación, de cansancio y hasta de derrota. El uso de la palabra “también” implica que hay toda una recolección de cosas previas antes de la lluvia. La lluvia cae desde el cielo, y debajo del cielo está la tierra… por lo tanto, el hecho de que la película exprese eso en su título, sugiere que todo lo que está por debajo de la lluvia también está incluido.

“También la lluvia” trata acerca del rodaje de una película española sobre la llegada de los españoles a América, a realizarse en Cochabamba, Bolivia, en los años 2000. Sebastián (Gael García Bernal), un director de cine, y Costa (Luis Tosar), su productor, emprenden la realización de la película buscando centrarse en Cristóbal Colón y la conquista de América. Sebastián quiere mostrar una visión crítica de Colón, retratándolo como un hombre codicioso y despiadado, revalorizando las figuras del padre Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos, quienes fueron fundamentales en la lucha por los derechos de los pueblos originarios durante la época de la conquista. Su objetivo es realizar una película disruptiva y reflexiva, que ponga en escena una dimensión histórica posiblemente silenciada por el relato oficial acerca de la llegada española a América.

En cambio, a Costa sólo le preocupa que la producción se mantenga dentro de un presupuesto limitado, por lo que se elige filmar en Bolivia, uno de los países más económicos de la región y con gran presencia de comunidades indígenas. Una vez que llegan al sitio en donde harán el casting, se encuentran con que cientos de personas, autóctonas del lugar, hacen fila para audicionar. Desde el inicio se muestra el choque cultural y social: los cineastas se sorprenden por la gran cantidad de postulantes y, aunque dicen buscar autenticidad, demuestran actitudes de rechazo para con ellos. Por ejemplo, se molestan por el desorden o porque algunas personas insisten en participar. En este momento entra en escena el actor Juan Carlos Aduviri, interpretando a Daniel, personaje fundamental de la historia. Él llega con su hija y discute con fuerza para que lo escuchen. Ante esta actitud, la producción solo quiere solucionar la situación eligiendo a los primeros de la fila, desestimando al resto de los cientos de aspirantes.

En base a esto, se pueden observar las contradicciones en las que se funda la película: por un lado, la intención por realizar una crítica a la conquista, pero a la vez la desestimación y exclusión de quienes buscan participar del casting. Por otro, la elección adrede de un error histórico por parte de la producción al priorizar los costos antes que la narración real de los hechos. Los personajes que protagonizarán la película —Colón, de las Casas, Montesinos y la población indígena— habitaron el espacio centroamericano, en términos históricos y reales, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Sin embargo, la película se graba en la región andina, donde la conquista española comenzó recién a mediados del siglo XVI (precisamente entre 1532 y 1572). Esta decisión, motivada por criterios mercantiles de producción, evidencia una contradicción fundante en la realización del film.

El pasado, ¿es estático?

Nuestro film nos ofrece una reflexión profunda sobre la persistencia de las estructuras de dominación y explotación desde la conquista de América hasta la actualidad. Lejos de presentar el pasado como un hecho cerrado o inmóvil, la obra propone una mirada dinámica de la historia, en la que los mecanismos de poder se transforman pero no desaparecen. En este sentido, el pasado no es estático: las lógicas extractivistas que caracterizaron la colonización se reconfiguran en el presente bajo nuevas formas de apropiación y desigualdad.

Es sabido que a finales de la década de los 90 y comienzos del siglo XXI, Bolivia atravesó una reestructuración estatal que provocó la privatización de la mayoría de los recursos naturales del país. Uno de los ejes narrativos de la película es el conflicto del agua ocurrido en el año 2000, cuando la empresa Aguas del Tunari —conformada por capitales extranjeros— obtuvo la concesión del suministro de agua potable, incluyendo la lluvia, lo que implicaba que hasta el agua recolectada por medios propios debía ser pagada.

Este proceso de privatización del agua generó una fuerte resistencia popular encabezada por movimientos sociales y comunidades indígenas, que lograron revertir la medida tras intensas protestas. Sin adentrarnos en profundidad en lo que fue este hecho histórico, sabemos entonces que “También la lluvia” inspiró su marco contextual en algo real.

La superposición entre el rodaje de una película sobre Cristóbal Colón y los abusos cometidos durante la conquista con el contexto contemporáneo del conflicto del agua, permite establecer una vinculación directa entre el extractivismo colonial y las nuevas formas de expoliación de bienes comunes en América Latina. En ambos casos, los recursos —oro, trabajo forzado, agua— son objeto de disputa, viéndose marginadas las poblaciones originarias por decisiones tomadas desde esferas de poder externas, bajo discursos de progreso o civilización.

“También la lluvia” denuncia así una continuidad histórica: la explotación de los pueblos originarios no ha cesado, sino que ha mutado en su forma. Esta perspectiva invita a pensar la historia no como un relato lineal y cerrado, sino como un campo de tensiones vivas, donde las huellas del pasado reaparecen en las luchas del presente.

La historia, el pasado y las herramientas que nos brinda para comprender el presente

Sebastián se ve inspirado para realizar la película en un discurso del padre Montesinos que decía lo siguiente:

“Decid, ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios?

¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido?”

(Montesinos, 1511)1.

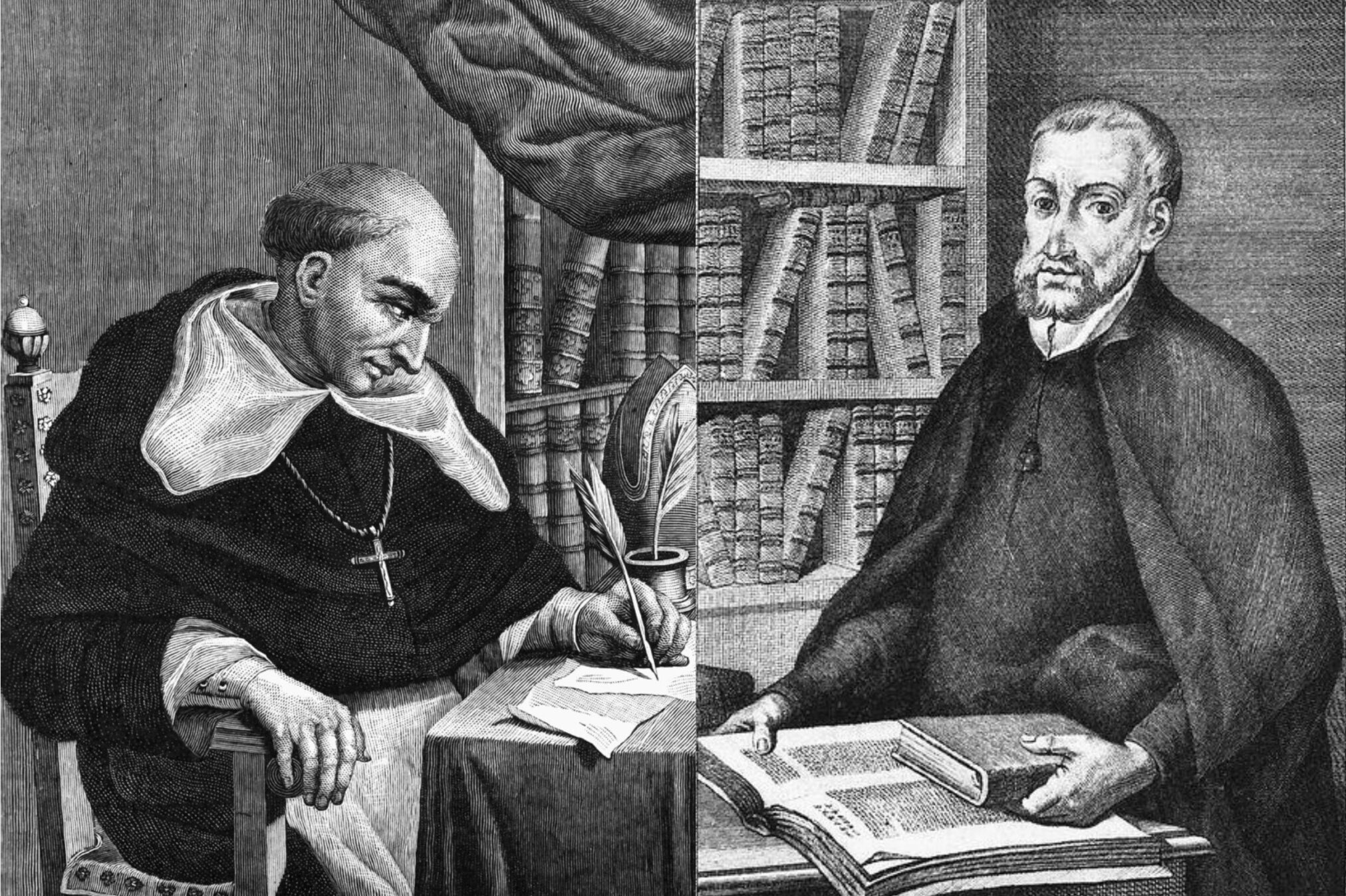

El sermón de Montesinos fue considerado sacrílego, a punto tal de que buscaron excomulgarlo de la Iglesia Católica, junto con Bartolomé de las Casas. La denuncia ante los excesos que cometía la Corona española en las encomiendas es generadora de un fuerte rechazo en los círculos intelectuales de la época. El debate “Sepúlveda contra de las Casas” en el marco de la famosa Junta de Valladolid (1550-1551) es el fiel reflejo de esto. En este interesante debate, se muestran las dos posturas opuestas de la época en el trato para con la población americana: la primera, representada por Bartolomé de las Casas, de respeto por sus derechos y de denuncia del maltrato y el orden servil impuesto a costas de adoptar la religión católica y llevar adelante el saqueamiento de recursos en beneficio de la Corona española. Por otro lado, la postura de Juan Ginés de Sepúlveda, quien defendió la legitimidad de la conquista de América basándose en una concepción jerárquica del mundo influida por Aristóteles. Sepúlveda sostenía que los pueblos indígenas eran “esclavos por naturaleza” y, por tanto, la dominación española era necesaria para civilizarlos y convertirlos al cristianismo. Según su argumento, la guerra contra los indígenas era justa si se realizaba en función de su propio bien y del orden natural, buscando justificar el trato para con los indios al considerar que los españoles estaban trayendo la civilización del viejo mundo hacia el nuevo mundo.

La existencia de estos debates y sus variantes posibles, el sermón de Montesinos y la intención por mostrar estas versiones de lo que fue la conquista, representan una parte fundamental de lo que será el desarrollo de la película. A partir de aquí surge el disparador ideológico de Sebastián para realizar la obra. Esa intención tajante de visibilizar la labor de estos sacerdotes españoles que denunciaron la explotación y la violencia colonial de las autoridades españolas, responde a una actitud disruptiva por parte del director de mostrar una visión de la conquista opuesta a la postura española. El problema de este proyecto radica en que la producción tiene un compromiso histórico con un pasado que considera que ya quedó atrás, sin tener en cuenta el contexto en el que están grabando.

La población de Cochabamba, evidentemente diezmada por el subdesarrollo económico en un mundo de lógica capitalista, con una organización reaccionaria para cuidar el último recurso que le queda, el agua, es una sociedad que se vio históricamente abusada por un régimen colonial que, bajo el orden de un sistema extractivista, fue saqueada y privada de todos los recursos autóctonos de sus tierras. La llegada de la empresa inglesa que, con el aval del Estado boliviano, viene a privatizar el agua, solo representa para los naturales de Cochabamba una nueva avanzada colonialista por sobre su dignidad y recursos.

Frantz Fanon2 (1925-1961), psicólogo y psiquiatra francés que se dedicó a estudiar las relaciones entre colonizadores y colonizados y las consecuencias que se pueden originar en base a este vínculo puede ayudarnos a comprender estas líneas de pensamiento. Sin profundizar demasiado en el desarrollo de los postulados del autor, quisiéramos tomar esta idea para aplicarla en el análisis de nuestra película: la relación colonial trae aparejado un matiz violento en donde la relación nunca puede ser pacífica ni con ningún acuerdo posible. La única manera de superar esto, es a través de la imposición y victoria de uno por sobre otro.

Analizando el caso de la conquista de América, se observa que esto se dio a la perfección: la relación entre pueblos autóctonos y Corona española fue siempre de una oposición tajante con escaso margen de acuerdo posible. Asimismo, en la película también. Lo observamos en el rechazo de la población de Cochabamba a la llegada de la empresa extranjera y, al mismo tiempo, la diferencia abismal que tienen con la productora de la película. A unos, sólo les interesa el rodaje del film, sin importar la situación actual que acontece en el espacio en el que decidieron ir a trabajar. Por otro lado, se percibe una población diezmada por el subdesarrollo y sus luchas ancestrales para con el orden colonial y extractivista.

Visto de esta manera, pareciera que la conciliación entre partes resulta prácticamente imposible. Costas, únicamente preocupado por el rodaje de la película, mantenerse en regla con el presupuesto y terminar lo antes posible. Sebastián, comprometido con el estilo artístico del film y su contenido ideológico, pero sin relacionarse con la realidad del espacio. En la vereda —radicalmente— opuesta, el pueblo de Cochabamba, que participa de esa película tan sólo para ganar unos pocos dólares más, mientras lucha contra el Estado boliviano cómplice de una empresa extranjera que quiere privatizar el agua. La caracterización del pueblo boliviano en nuestro film transmite un enojo ancestral a lo largo de toda la obra. ¿Cómo podrían conciliarse estas posturas completamente antinómicas?

Cuando la ficción se vuelve realidad

Los dos primeros tercios de la película ocurren a través de un paralelismo de historias que llevan hilos conductores completamente opuestos. Por un lado, la productora con su objetivo central de grabar la película a toda costa, y por el otro, la población de Cochabamba luchando por el acceso al agua. Pareciera que no hay intención alguna para que estos caminos se crucen, pero la magnitud de la herida autóctona y la lucha por la defensa de sus derechos y recursos, provoca que la caja de cristal de la producción del film se rompa y se vea arrastrada a un espiral de conflicto ancestral. La protesta alcanza un punto cúlmine cuando Daniel, al ser elegido como líder de la insurrección, comienza a generar problemas para la grabación de la película. Es en ese momento cuando los ecos de los reclamos logran alcanzar el desarrollo de los personajes de Costas, Sebastián, y todo el elenco europeo.

La violencia con la que escalan las protestas y las luchas bolivianas llegan a un punto tal que se torna imposible continuar rodando la película. Es en ese punto de quiebre cuando aquellos postulados del padre de las Casas y Montesinos, toman total vigencia y se tornan actuales. Los personajes comienzan a comprender la profundidad de lo que está sucediendo, y es en esa toma de conciencia en donde eligen si tomar partido o huir de la violencia del contexto. Sebastián -que comenzó la historia siendo un joven idealista que quiere mostrar una nueva forma de ver los hechos- termina huyendo, aterrorizado por todo lo que acontece. Al mismo tiempo, Costas, —quien sólo quería grabar en Bolivia por una cuestión de costos—, finaliza la película forjando un lazo de cariño, compromiso y amistad con aquellos que participaron en la gesta revolucionaria contra el dominio extranjero, precisamente con Daniel y toda su familia.

Históricamente, se ha explicado y transmitido el relato de la conquista a través de dos posturas, representadas por las llamadas “leyenda rosa” y “leyenda negra”. La leyenda negra surgió como una visión crítica que presenta la conquista y la colonización española en América como un proceso esencialmente violento que se caracterizó por la explotación, el extractivismo, el genocidio indígena y la imposición cultural. Esta perspectiva se apoyó fervorosamente en testimonios como los de Bartolomé de las Casas o Montesinos. En contraste a esto, la “leyenda rosa” ofreció una visión idealizada y ética del proceso colonial, interpretando el mismo como una misión con objetivos civilizadores y evangelizadores. Dicha postura, omitió las consecuencias de la dominación y el sometimiento indígena, entre otras cosas.

La coexistencia de la leyenda negra y la leyenda rosa revela una incompatibilidad de coexistencia. De todas formas, estas dos posiciones antagónicas, lejos de agotar el debate, lo actualizan. Ambas construcciones evidencian que la historia no es un relato fijo, sino un campo de disputa donde se definen sentidos. El poder de la historia consiste en dotar a la sociedad de herramientas críticas para cuestionar el presente. “También la lluvia” retoma esta premisa al mostrar cómo la representación de la conquista, en plena filmación, se cruza con los conflictos contemporáneos por el acceso al agua en Cochabamba. Así, el film evidencia que el pasado no es un vestigio inmóvil, sino un espejo incómodo que da lugar a cuestionamientos sobre los relatos heredados.

Conclusión

Las figuras de Bartolomé de las Casas y el padre Antonio de Montesinos, rescatadas en nuestro film, nos recuerdan que incluso en el contexto más adverso pueden surgir voces capaces de cuestionar los cimientos de un orden injusto. Sus denuncias contra la violencia y la explotación de los pueblos originarios marcaron un precedente en la defensa de los derechos humanos, adelantándose varios siglos a los debates contemporáneos sobre dignidad, libertad y autodeterminación.

El paralelismo entre la conquista de América y la privatización del agua en Cochabamba evidencia que la historia no es un hecho estático y rígido, sino un entramado vivo cuyas tensiones persisten bajo nuevas formas. Aquella visión de la historia que sólo conmemora estatuas de mármol quedó obsoleta. Las relaciones de poder, la utilización indiscriminada de recursos y la marginación de comunidades enteras siguen presentes, aunque revestidas de discursos modernizadores y promesas de progreso.

La película nos muestra que la oposición tajante entre los pueblos autóctonos y la España conquistadora no pertenece sólo al pasado: es una fractura que, con otros nombres y otros actores, aún atraviesa a América Latina.

Sin embargo, limitarse a reproducir esta grieta histórica e intelectual sólo genera un sin fin interminable de discusiones sin puerto. El desafío está en mirarla de frente, comprender sus raíces y, sobre todo, buscar miradas que superen el enfrentamiento binario. Ver más allá implica reconocer que la memoria histórica no debe usarse como arma para dividir, sino como herramienta para construir diálogos que permitan entender la complejidad del pasado y su eco en el presente.

En este sentido, “También la lluvia” se erige como una obra que, más que ofrecer respuestas cerradas, nos invita a cuestionarnos. Su valor radica en que interpela tanto desde lo histórico como desde lo artístico, dejando al espectador frente a un espejo incómodo: el de sus propias convicciones y contradicciones. Las actuaciones del entero del elenco recorren una transformación de índole radical. Los cambios de actitud en los papeles se interpretan con lentitud, pero al mismo tiempo con rotunda firmeza, llegando a un final en donde sin darse cuenta, aquellos bandos tajantemente separados, se encuentran de un mismo lado.

Tal vez, el mayor aporte del film sea justamente ese llamado silencioso a la reflexión personal, que nos impulsa a repensar no sólo la conquista, sino también las formas en que elegimos mirar y narrar nuestra historia. Porque, a fin de cuentas, entender la conquista no es tomar partido por un bando del pasado, sino asumir el desafío de mirarnos en el espejo y decidir qué tipo de historia queremos seguir escribiendo. El arte, el cine, la música, y toda la belleza que encarna esta película, termina siendo el medio de transporte hacia una visión de la historia que construye puentes en donde pareciera que nunca hubo posibilidad alguna de acercamiento.

Los invitamos a repensar, reflexionar y por sobre todo disfrutar lo que nos propone “También la lluvia”.

Ficha técnica

Título original: También la lluvia

Año: 2010.

País: Bolivia, España y Francia.

Duración: 104 minutos.

Dirección: Icíar Bollaín.

Guión: Paul Laverty.

Fotografía: Álex Catalán.

Música: Alberto Iglesias.

Producción: Juan Gordon.

Productora: Morena Films.

Reparto: Luis Tosar, Gael García Bernal, Raúl Arévalo, Karra Elejalde, Juan Carlos Aduviri, Carlos Santos.

Género: Drama | Drama social.

Información extraída de https://www.filmaffinity.com/es/film240485.html

Premios

Premios Goya (2011):

-

- Mejor música original (Alberto Iglesias)

- Mejor actor de reparto (Karra Elejalde)

- Mejor dirección de producción (Cristina Zumárraga)

Círculo de Escritores Cinematográficos: (2011):

-

- Mejor Película

- Mejor Dirección (Icíar Bollaín)

- Mejor Actor Secundario (Karra Elejalde)

- Mejor Guión Original (Paul Laverty)

- Mejor Fotografía (Álex Catalán)

- Mejor Música (Alberto Iglesias)