Fundación para la Historia de España

Fundación para la investigación y la difusión de la historia y la cultura españolas en la Argentina

“Los olvidados" de siempre. Exclusión y marginalidad social en el gran clásico del 'Buñuel mexicano'

Artículo realizado por María Fernanda López Goldaracena.

En consonancia con la temática de la sección, dedicada durante este ciclo 2025 a explorar los vínculos e intercambios entre el cine español y el cine latinoamericano, nos centraremos en “Los olvidados”.

Obra que se caracteriza por su universalidad y atemporalidad, “Los olvidados” constituye uno de los filmes emblemáticos de Buñuel siendo aquel que lo coloca definitivamente en el podio de la cinematografía mundial. Además, nos convoca de manera precisa porque hilvana el contorno español, el latinoamericano y el de clásicos que tenemos como propuesta para este mes de julio.

La figura de Luis Buñuel se encuentra indisolublemente asociada al cine internacional y a las más importantes vanguardias artísticas y culturales del siglo XX. Las etapas en las que usualmente se divide su trayectoria, expresiones tanto de su vida pública como de cineasta, serán las claves que nos ayuden a enmarcar nuestro análisis.

¡Buñuel?

“Ernesto Giménez Caballero, en un artículo publicado en La Gaceta Literaria en diciembre de 1927, se preguntaba ‘¿Quién es Luis Buñuel?’: «es un hombre de «nuevo» que está inscrito en nuestro calendario joven con dos signos: uno de admiración y otro de interrogación. Así: ¡Buñuel?». Sobre el joven de veintisiete años recaía la expectación por un potencial artístico que se daba por sentado al lado de cierta imprecisión sobre cómo habría de materializarse (…)”1.

Es que al aragonés lo atraviesa todo: su nacimiento en una Calanda aferrada a las tradiciones más amañadas, su paso por el colegio jesuita, su estancia en Zaragoza, Madrid y su tránsito por la Residencia de Estudiantes a la que siempre evocará con reconocimiento, el contexto cultural de la Edad de Plata, las vanguardias (como el surrealismo y el neorrealismo italiano hacia los 50), su vínculo con Federico García Lorca y con Salvador Dalí, su posicionamiento político.

El escritor oculto que asoma bajo la guía de Américo Castro allá por 1923, dará paso al cineasta extraordinario. París, la colaboración con Jean Epstein, la obra de Sergei Eisenstein y Fritz Lang, se convierten en un macrocosmos del cual el aragonés beberá hasta la última gota.

Buñuel es un cineasta que incomoda, que molesta. Su obra se destaca por el tono de denuncia e inconformismo con las normas, el orden y las convenciones establecidas que marcan su período vital: la religión, el mundo burgués y el de los sueños, el subconsciente, el sexo y el amor, la política, la sociedad, la familia, la libertad y la muerte, serán sus obsesiones.

Nos vienen al recuerdo ‘Un perro andaluz” (1929), “Viridiana” (1961), “Belle de jour” (1967) y “El discreto encanto de la burguesía” (1972) por mencionar tan sólo algunos de sus films, en los que abordará una y otra vez sus preocupaciones más profundas.

Decíamos: Buñuel fue un cineasta provocador durante su vida, pero también lo será después de su muerte. Su cine continúa estimulando el pensamiento de las generaciones actuales a través de su propia obra y la de aquellos sobre los que influenció decididamente como por ejemplo Arturo Ripstein, Tomás Gutiérrez Alea y Eliseo Subiela en el ámbito latinoamericano o David Lynch, Lars Von Trier y Terry Gilliam desde otras coordenadas lingüísticas y espaciales.

Para entender e interpretar más profundamente a Buñuel, los críticos y estudiosos han coincidido en presentar su obra por etapas según vanguardias, vicisitudes políticas y espacios, distinguiendo una primera denominada surrealista (mediados de la década del ’20 hasta 1930), la etapa de la Segunda República española (1931 a 1938), una tercera correspondiente al exilio también llamada etapa mexicana (1938 hasta 1966) y la última conocida como etapa francesa (desde 1966 hasta su muerte).

Los olvidados de siempre

Para poner en contexto la importancia de su relación con Latinoamérica, comenzaremos diciendo que, de las treinta y dos películas filmadas por Buñuel, veintidós corresponden al momento mexicano.

Buñuel llega a México luego de una segunda estancia en los Estados Unidos. No profundizaremos sobre los pormenores de sus múltiples exilios ya que exceden el alcance de este trabajo. Emprenderemos, sí, una suerte de recorrido biográfico de “Los olvidados,” película que lo sitúa definitivamente en la órbita internacional.

México, tierra de acogida para los exiliados republicanos y en pleno apogeo cinematográfico, recibe a un Buñuel —al que le otorgan la nacionalidad mexicana en el año 1949— a quien le encargan la realización de algunos filmes. Esto sucede hasta que, de la mano del productor Óscar Dancigers, llegan dos ideas y una oportunidad: las de recorrer los barrios marginales de la ciudad de México en el momento de su urbanización, documentarse en los archivos de un reformatorio y plasmar los resultados en un film. Durante ese recorrido de tres años se convierte en testigo de la marginalidad, la precarización y la situación de extrema pobreza en los barrios más humildes de la capital. En el año 1950, Buñuel declara:

“Durante los tres años que estuve sin trabajar, pude recorrer de un extremo a otro la ciudad de México y la miseria de muchos de sus habitantes me impresionó. Decidí centrar Los olvidados sobre la vida de los niños abandonados y para documentarme consulté pacientemente los archivos de un reformatorio. Esto es, mi historia se basó en hechos reales. Traté de denunciar la triste condición de los humildes sin embellecerlos, porque odio la dulcificación del carácter de los pobres. Los olvidados es, quizá, mi film preferido”2.

El país se encuentra inmerso en una etapa de marcado desarrollo industrial como así también en un momento cinematográfico de relieve, con figuras descollantes como Pedro Infante, María Félix y Jorge Negrete brillando en la galaxia del séptimo arte. Este período de auge industrial se asume devenido de la modernidad. Pero Buñuel desentierra, analiza y plasma las dicotomías como el gran intérprete del alma humana que fue. Es así que esta modernidad avasallante de los segundos iniciales del film va a contrastar brutalmente a lo largo de toda la película con la precarización de los más humildes, exponiendo las contradicciones al visibilizar a quienes viven en la opulencia y a los olvidados de siempre.

Confluencias y disidencias

En “Los olvidados” van a confluir, claramente, diferentes registros narrativos enmarcados en un contexto temporal preciso y determinado.

El surrealismo de la primera etapa: anticipado en “Un perro andaluz”, será desplegado por Buñuel a partir de referencias oníricas y simbólicas (inclusión de animales en diversas escenas).

El tono de denuncia de la extrema pobreza: ya se había hecho presente en el cortometraje “Las Hurdes, tierra sin pan” de 1933 en el cual el director retrata en forma descarnada la miseria, la precariedad laboral y la insalubridad, promotoras del éxodo de la juventud cacereña de la región y de la condena al desamparo de los que optan por permanecer en el lugar.

Las nuevas corrientes cinematográficas: se hacen visibles de la mano del neorrealismo italiano que ciertamente impacta en el film. El neorrealismo italiano, movimiento surgido al calor de la posguerra, deja como legado películas ineludibles (e inolvidables) como “Roma, ciudad abierta” (1945) o “Ladrón de Bicicletas” (1948). Testimonio de una época marcada por la pobreza, la desesperanza y el dolor acontecidos tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, este movimiento aporta la realidad de los escenarios y se destaca por la inclusión de actores no profesionales. El neorrealismo italiano hace visible las injusticias y expone la cotidianeidad de la lucha diaria por sobrevivir en un territorio hostil como el que se han convertido la calle, el barrio, la ciudad habitadas. Todos estos elementos se verifican y visibilizan en nuestro film.

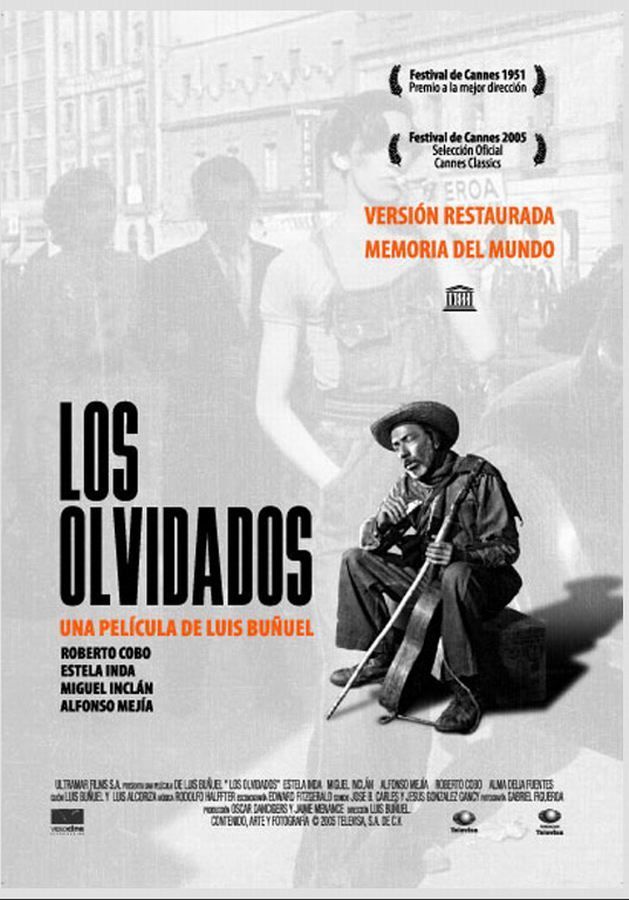

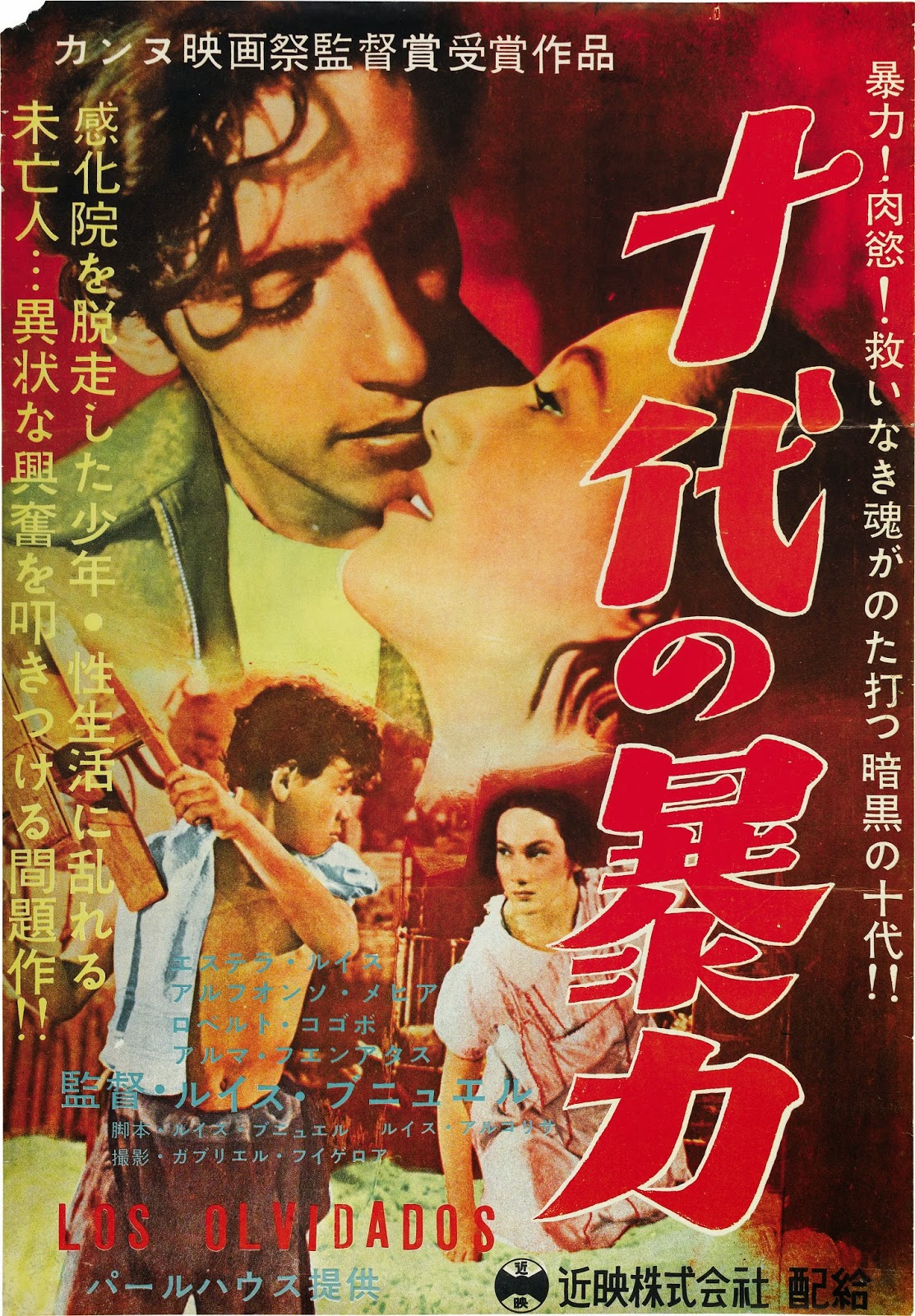

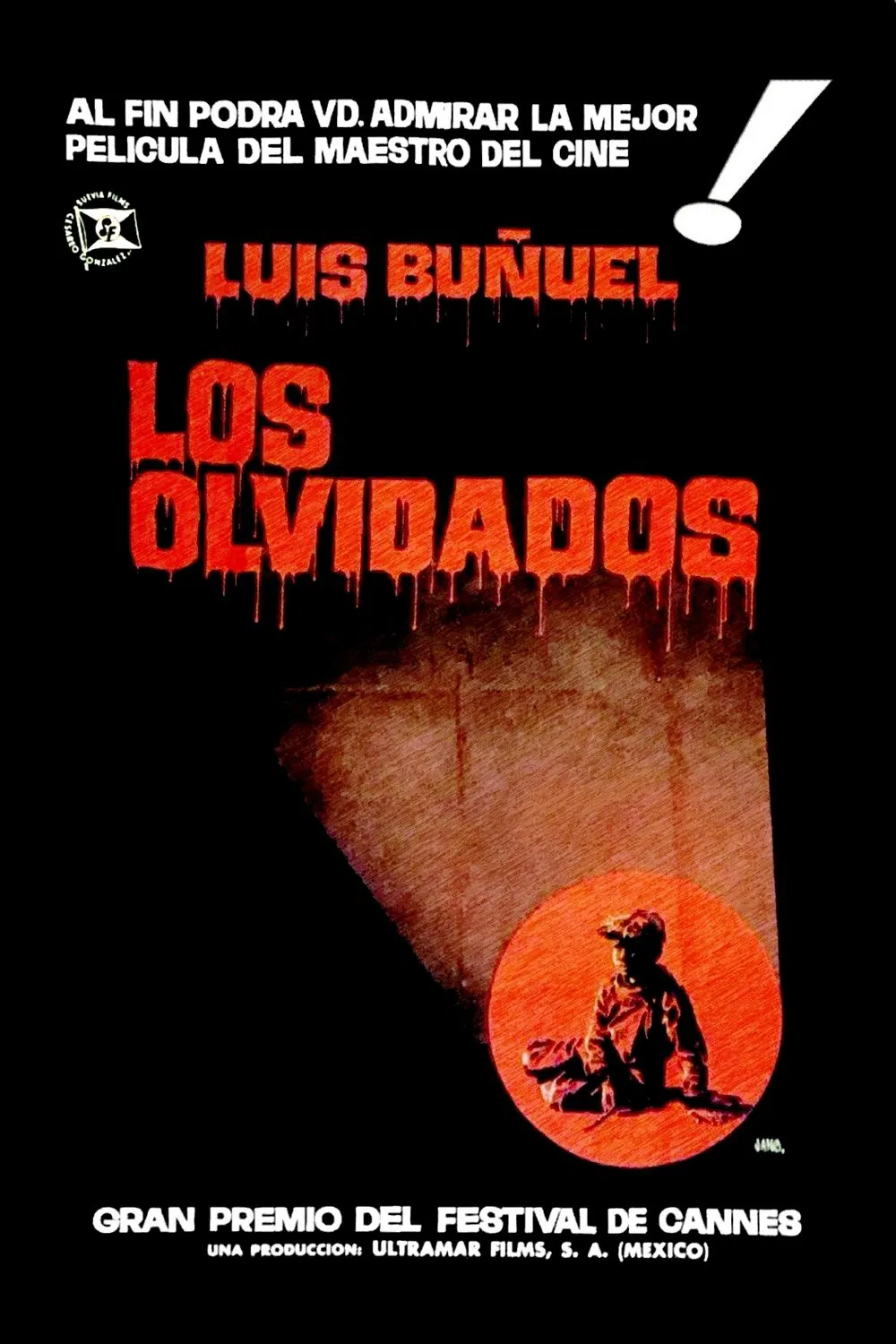

Disidencias: “Los olvidados” no empieza con los mejores auspicios. No está de más recordar los vaivenes por los que atraviesa la película al momento del estreno. El film genera una ola de repudio por parte del gobierno, sectores del poder y referentes del arte como Jorge Negrete (por ese entonces, secretario de la Asociación Nacional de Actores), debido a la imagen muy poco feliz que la película brinda del presente mexicano. Cambian la perspectiva y la mirada hacia la cinta los múltiples reconocimientos que recibe: Premio al mejor director en el Festival de Cannes (1951) y once Premios Ariel (1951) entre los que se cuentan Mejor Película y Mejor Dirección. Este cambio de fortuna ubica a Buñuel en el lugar expectable que jamás abandonará, instalando a “Los olvidados” como plataforma para lo que se dará en llamar el Nuevo Cine Latinoamericano, movimiento cuyo objetivo va a consistir en la crítica a la problemática política y social del continente.

El film

Segundos iniciales. La voz en off de Ernesto Alonso presenta a México como el arquetipo de las ciudades modernas. México, equiparada a las grandes urbes como Nueva York, París y Londres. México, equiparada en pujanza, sí, pero también en su antítesis. Ciudad, calle, barrio, chabola: un recorrido desde lo macro hacia la microesfera de lo social en donde la pobreza y la miseria se han arraigado, producto del descarte de una modernidad cuyas bondades no son para todos, definitivamente. La universalidad del fenómeno planteada por Buñuel, revela un tono de denuncia más allá de lo local.

En “Los olvidados” se juegan muchas cosas. Por empezar, niños y adolescentes sometidos a la violencia, la falta de amor, las perversiones sexuales, el hacinamiento, el hambre, el desamparo. La desesperanza frente a una pobreza endémica encuentra en el crimen y la crueldad la salida para la supervivencia del día a día.

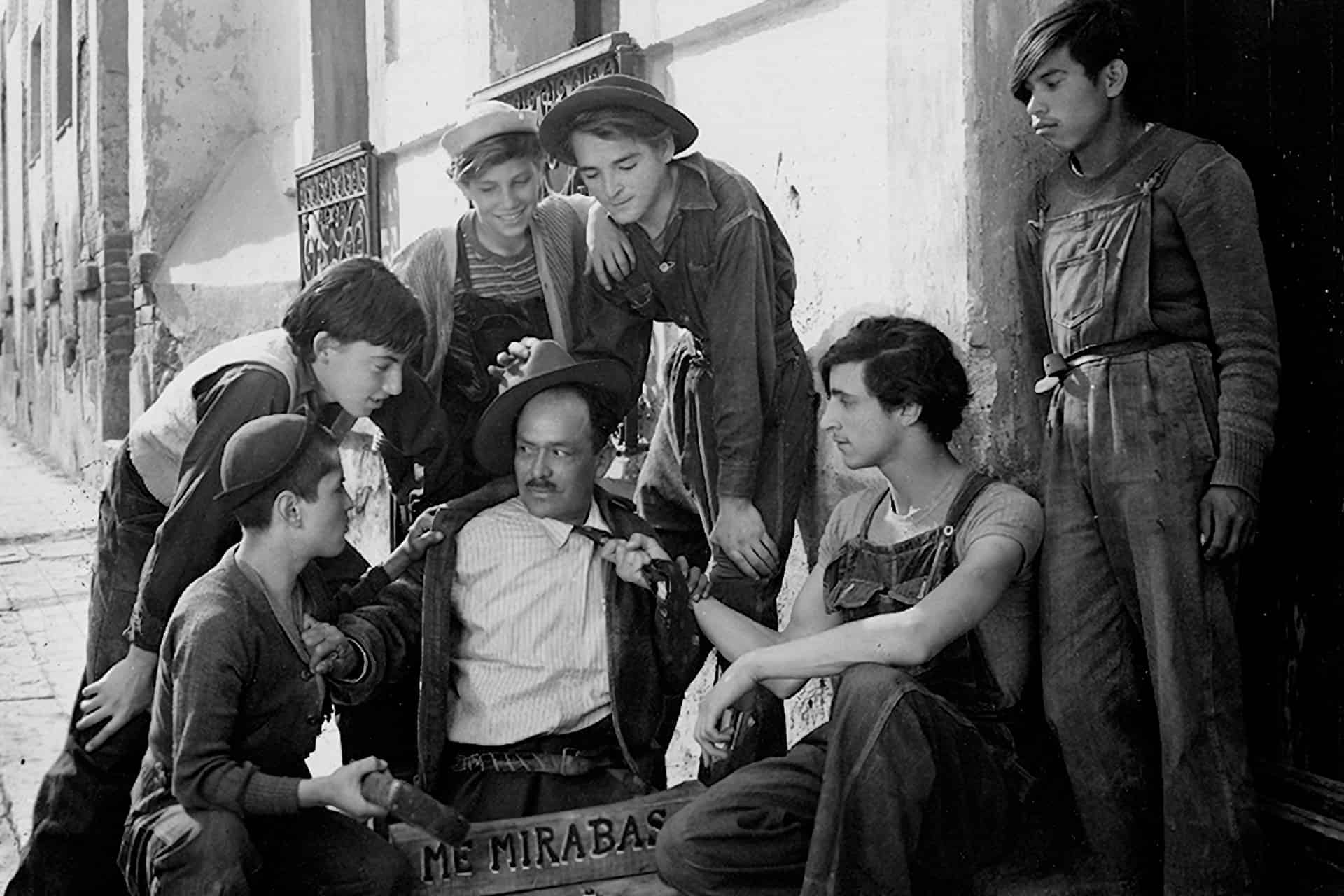

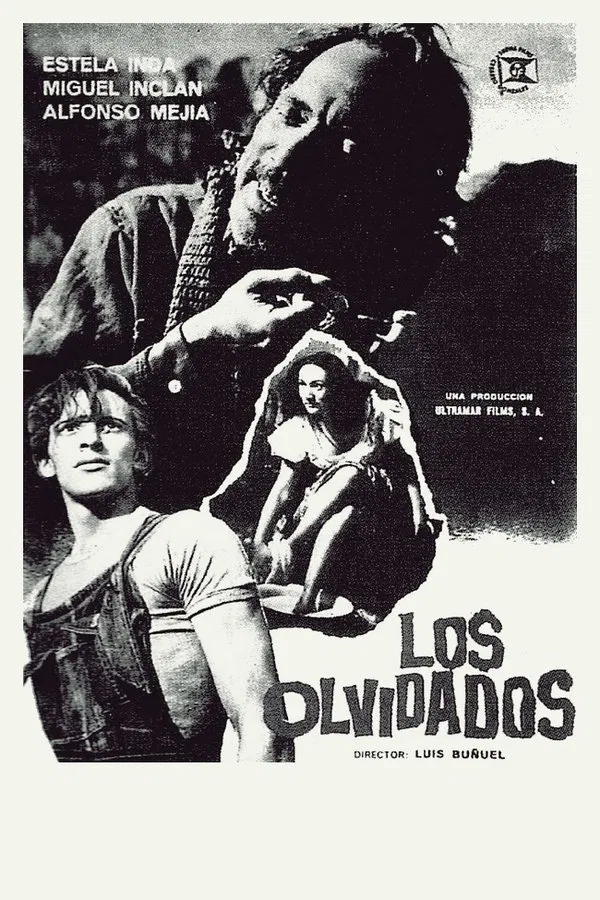

Buñuel lo tiene muy claro: se rehúsa decididamente a romantizar la miseria. “El Jaibo” (Roberto Cobo), “Pedro” (Alfonso Mejía) y su madre (Stella Inda), “el Julián” (Javier Amézcua), “Ojitos” (Mario Ramírez), “el ciego” (Miguel Inclán), “Cacarizo” (Efraín Arauz), “Meche” (Amalia Delia Fuentes) son los personajes principales de una ficción durísima. El blanco y negro de la cinta nos habla de carencias mucho más profundas que la del color; los claroscuros y el uso de contraluz del sublime director de fotografía Gabriel Figueroa, refuerzan la atmósfera opresiva y dolorosa, de forma magistral.

“El Jaibo”, recién salido del correccional, lidera un grupo de niños y adolescentes que tienen muy poco o nada que perder. Instruye en el delito, roba, parte y reparte, compartiendo no solo el botín sino la carga de la culpa. No hay respeto ni piedad por el otro: ciegos y lisiados, personajes colocados en el lugar de la indefensión más absoluta, son sus víctimas.

Su leitmotiv, “A mí, quien me las hace, me las paga”, anticipa la violencia. Así, “el Jaibo” sale en busca de quien cree responsable de su ingreso al correccional, “el Julián”. Junto al Jaibo se encuentra Pedro, quien asistirá a la crueldad de los golpes que le asesta y que terminan en asesinato.

No hay círculo virtuoso, muy por el contrario: las alianzas que van tejiendo entre ellos son un círculo vicioso que los empuja a la criminalidad y la desesperanza, a pesar de los intentos de algunos por salir de ese espacio a través de un trabajo o del refrenar los impulsos violentos.

Pedro es acusado de robar un cuchillo con empuñadura de plata de su lugar de trabajo: lo sabe, ha sido “el Jaibo”, a quien Pedro termina acusando del asesinato frente a sus pares. El espiral de violencia continúa con la muerte de Pedro, literalmente molido a palos por “El Jaibo”, quien a su vez cae abatido por la policía, ante el requerimiento del ciego Don Carmelo que lo delata. El cuerpo de Pedro es llevado por Meche y su abuelo en la burra proveedora de leche (devenida ahora en carroza funeraria). Ambos conocen la identidad del asesino, pero callan por temor a ser culpados. En el camino hacia el basural en donde termina el cuerpo del niño —escena que recuerda los cuerpos deslizándose en el fondo de las fosas durante el nazismo— el espanto no da respiro: la madre de Pedro lo busca por las calles pasando al lado del improvisado cortejo sin saber que su hijo yace muerto sobre el animal. El arrepentimiento a destiempo y el cuerpo arrojado a la basura duplican la sensación de estupor e indignación en el espectador.

A lo Buñuel

Una serie de notas distintivas agudizan los tintes buñuelescos de la trama.

De amor y de sueños. Quienes tienen que cuidar no cuidan, quienes tienen que amar no aman. A cada momento aflora el desamor de una madre hacia un hijo que sólo quiere ser querido y aceptado, pero a quien le es negado hasta un plato de comida. El amor se materializa únicamente en los sueños, escena resuelta de forma magistral por Buñuel. Pedro sueña con su madre quien se acerca amorosa con un gran trozo de carne en la mano, mientras los terrores afloran por “debajo de la cama”.

El posterior confinamiento, por pedido de la madre de Pedro en una granja de rehabilitación, es una muestra más del abandono emocional. Lo salvífico viene de la mano del director del lugar (Francisco Jambrina) quien cree en la posibilidad de redención.

La tensión sexual. La relación sexual entre “el Jaibo” y la madre de Pedro, enmascarada por una elipsis fabulosa, y la pérdida total de la inocencia del niño cuando le es revelada la verdad, son momentos claves del film.

También lo serán las referencias vinculadas al erotismo, la sexualidad y la pedofilia en distintos pasajes de la película, ligadas a la presencia de “Meche” en un entorno de adultos y adolescentes que la desean, y a Pedro que se salva y es salvado del abuso de un pedófilo que advierte sus carencias frente a la vidriera de un local.

La inclusión de animales. Palomas, pájaros, una burra, perros y gallinas aparecen en el film, siendo su inclusión un recurso muy utilizado por el director, a modo de metáfora viva. Destaca el momento en el cual Pedro apalea a las gallinas, transfiriendo hacia ellas toda la ira contenida. Los verdaderos sujetos destinatarios de la furia quedarán a salvo, por el momento. Esta transferencia nos recuerda al ensayo sobre los obreros, el patrón, la esposa y su gata Grise, “La rebelión de los obreros: la gran matanza de gatos en la calle Saint-Séverin”3, un case study brillantemente analizado por Robert Darnton en el marco de la historia cultural de fines del siglo XX.

Final alternativo y Programa Memoria del Mundo

La única copia sobreviviente en 35mm en soporte de nitrato de celulosa de “Los olvidados” se encuentra en la Filmoteca de la UNAM, debido a que los rollos originales fueron hallados durante un traslado de materiales desde los Estudios Churubusco a los acervos fílmicos de la UNAM.

El negativo original (con Fundación Televisa como dueña de los derechos en la actualidad) fue sometido a importantes trabajos de preservación y conservación. De esta manera, la película fue estabilizada y digitalizada, con consecuencias inéditas y celebratorias.

La primera tiene que ver con el descubrimiento de un final alternativo. A instancias del productor, quien entiende que por la crudeza del final la película podía ser objeto de la censura y el rechazo, Buñuel decide filmar un final edulcorado, en el que se invierte el resultado de la pelea entre “el Jaibo” y Pedro: Pedro empuja al Jaibo y éste muere con el impacto. Pedro regresa al hogar de menores, escena en la que subyace la idea de redención y la posibilidad de una nueva vida. Este final alternativo no tiene su estreno, puesto que Buñuel privilegiará la cruda verdad. Para la toma de esta decisión contribuyen, también, los premios que recibe el film y el apoyo inclaudicable de un amplio espectro de intelectuales, entre los que se encuentra la figura de Octavio Paz.

La segunda consecuencia remite al año 2002, cuando se eleva la propuesta a la UNESCO para que el negativo sea incluido dentro del Programa Memoria del Mundo, una iniciativa que reconoce la preservación de documentos considerados como memoria relevante de la humanidad.

La solicitud fue aceptada y, de esta manera, “Los olvidados” pasa a ser la única película iberoamericana que detenta el privilegio de ser considerada Memoria del Mundo, estatus que comparte con otros films como los de los hermanos Lumière, Metrópolis (1927) de Fritz Lang y El Mago de Oz (1939) de Victor Fleming.

Reflexiones finales

¿Qué tanto provoca una cinta como esta, hoy? Pensando que el conflicto que Buñuel pone en discusión no sólo se encuentra irresuelto sino que se ha profundizado en el presente con tintes alarmantes, parecería ser que es un tema ajeno a la preocupación real y profunda de gobiernos e individuos. La frase tan viralizada hoy en día, “Fingimos demencia y seguimos adelante” tal vez sea el mejor reflejo de lo que hoy suscitan la marginalidad y la pobreza en buena parte de la población.

Don Carmelo, ciego de toda ceguera y pobre de toda pobreza sentencia frente a la muerte de “El Jaibo”: “Uno menos, uno menos, así irán cayendo todos; ojalá los mataran a todos antes de nacer”. Anhelos que se insinuaban hasta hace poco como en sordina y que hoy se replican en medios y redes sociales sin que nadie se sonroje ni espante, porque de alguna manera y en algún momento hemos normalizado la iniquidad.

Cerramos estas reflexiones finales evocando una de las grandes escenas que ha dado el cine, de esas que no se esperan, de esas que nos toman por sorpresa y nos arrasan. Pedro está en la granja, pero no se termina de adaptar a ella. Debe acomodar una cesta repleta de huevos, toma uno, hace un agujero para comerlo, pero el gusto le es repulsivo. Lo escupe, y acto seguido arroja el huevo a la cámara con toda la violencia de la que es capaz, con una violencia que lleva siglos ahí, y rompiendo la cuarta pared nos mira y nos incrimina. La rabia corporizada en un huevo podrido arrojado…espléndido este Buñuel.

Referencias:

-

- Barrachina, Antonio Martín. “Luis Buñuel, poeta de vanguardia: realidad literaria y (re)construcción historiográfica” EN Anales de Literatura Española e-ISSN: 2695-4257 | ISSN: 0212-5889 Núm. 39, 2023, pp. 115-141. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/134896/1/AnLitEsp_2023_39_06.pdf, consultado el 12/04/2025.

- AA.VV. (2011) Diccionario del Cine Iberoamericano: España, Portugal y América. Fundación SGAE. Tomos I-IV (4 Vol.).

- Darnton, R. (2002). La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. FCE.

- https://fiaf2023.filmoteca.unam.mx/los-olvidados/

- Barrachina, Antonio Martín. “Luis Buñuel, poeta de vanguardia: realidad literaria y (re)construcción historiográfica” EN Anales de Literatura Española e-ISSN: 2695-4257 | ISSN: 0212-5889 Núm. 39, 2023, pp. 115-141. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/134896/1/AnLitEsp_2023_39_06.pdf, consultado el 12/04/2025.

Notas:

1 Barrachina, Antonio Martín. “Luis Buñuel, poeta de vanguardia: realidad literaria y (re)construcción historiográfica” EN Anales de Literatura Española e-ISSN: 2695-4257 | ISSN: 0212-5889 Núm. 39, 2023, pp. 115-141. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/134896/1/AnLitEsp_2023_39_06.pdf, consultado el 12/04/2025. ↑

2 AA.VV. (2011) Diccionario del Cine Iberoamericano: España, Portugal y América. Fundación SGAE. Tomos I-IV (4 Vol.). ↑

3 Darnton, R. (2002). La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. FCE. ↑

Ficha técnica

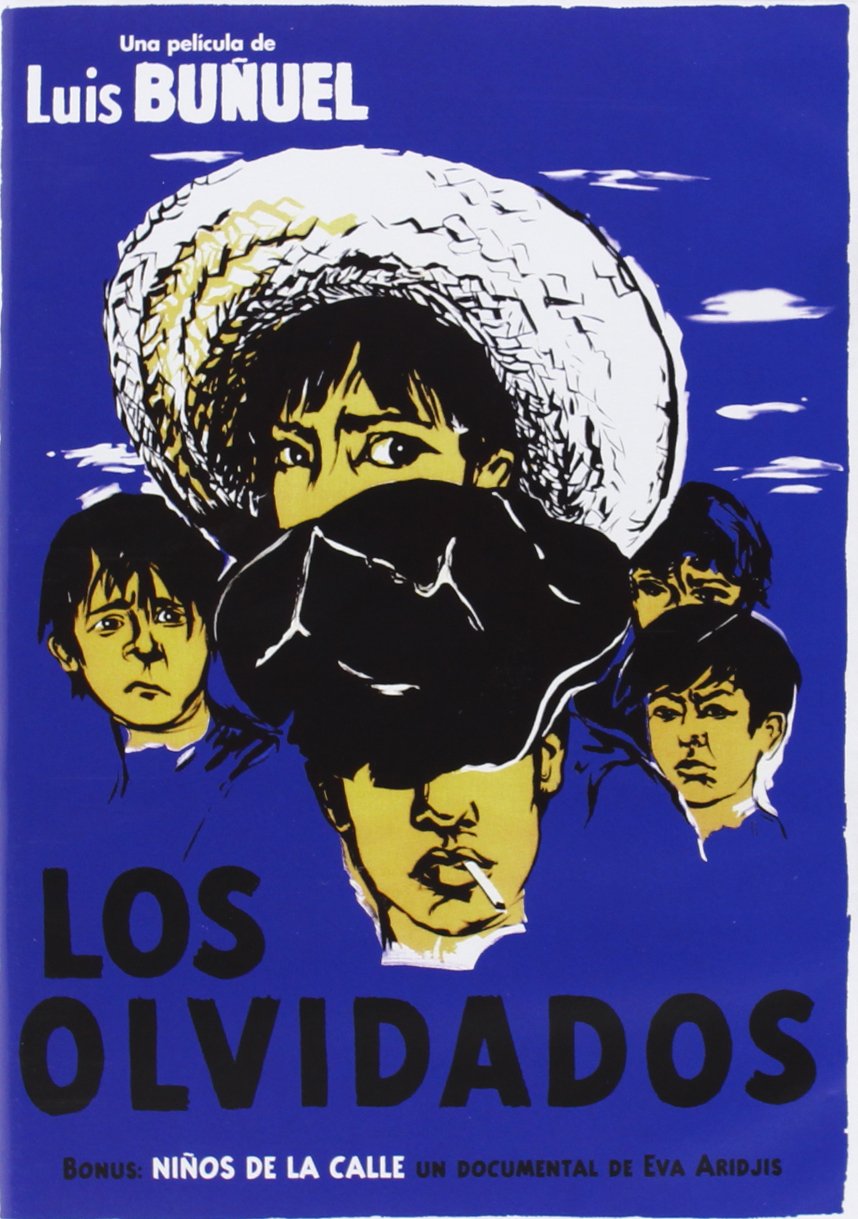

Título original: Los olvidados

Año: 1950

País: México.

Duración: 88 minutos.

Dirección: Luis Buñuel.

Guión: Luis Alcoriza y Luis Buñuel.

Edición: Carlos Savage

Fotografía: Gabriel Figueroa.

Música: Gustavo Pitaluga, Rodolfo Halffter.

Producción: Óscar Dancigers, Sergio Kogan y Jaime A. Menasce

Productora: Ultramar Films

Reparto: Roberto Cobo, Alfonso Mejía, Estela Inda, Miguel Inclán, Alma Delia Fuentes

Género: Drama | Drama social. Pobreza. Infancia.

Información extraída de https://www.filmaffinity.com/ar/film271209.html